着床前診断(PGT-A)の適用拡大へ:日本生殖医学会からの提言

今回は、不妊治療における重要な検査、着床前診断(PGT-A)の最新動向についてお伝えします。

PGT-Aとは?

PGT-Aは、体外受精で得られた胚の染色体数が正常かを確認する検査です。

染色体異常は流産の主な原因(全流産の50〜70%)であり、特に高年齢の女性でリスクが高まります 。

PGT-Aの目的は、正常な胚を移植することで、出産率を高め、流産率を減らすことです 。

詳細はこちらの過去記事をご覧ください

PGT-A(着床前診断)のメリット・デメリット ~妊娠率・流産率は~これまでの課題と新たな動き

これまでPGT-Aを受けられるのは

「反復する体外受精胚移植の不成功」または

「反復する流死産の既往」がある方に限られていました。

しかし、特に高年齢の患者様からは「なぜ初回からできないのか、」という声が多く、私自身も同様の思いを抱いていました。

そんな中、日本生殖医学会が2025年4月に日本産科婦人科学会へPGT-Aの適用改定を申し入れました。

適用拡大の提言内容

提言の要点は以下の通りです。

・高年齢で胚が多い場合、PGT-A併用が出生率を改善するという研究結果が、今年の秋に発刊予定の生殖医療ガイドライン改訂版に追加される予定であること。

・現在は年齢が適用基準に含まれていませんが、これを加味し、「高年齢の患者についてはすべてのART適応患者がPGT-Aを選択できる」よう提言されています。

詳細は下記よりご確認いただけます。

今回の改定の申し入れは、患者様の選択肢を広げ、より良い治療に繋がるため、私にとっても大変喜ばしいことです。

今後もこの動向を注視し、患者様にとって最適な医療を提供できるよう努めてまいります。

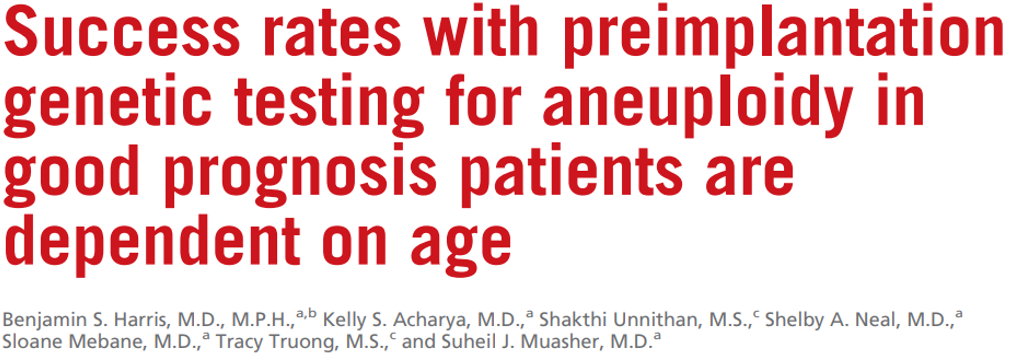

【論文紹介】特に高齢の全胚凍結周期においてPGT-Aの有効性を示す最新研究

今回の適用拡大の根拠となった最新の論文をご紹介します。

米国のARTプログラムの大規模なデータベースを用いて、21歳から40歳までの初めて採卵を受けた患者56,469件の採卵周期を分析したものです 。

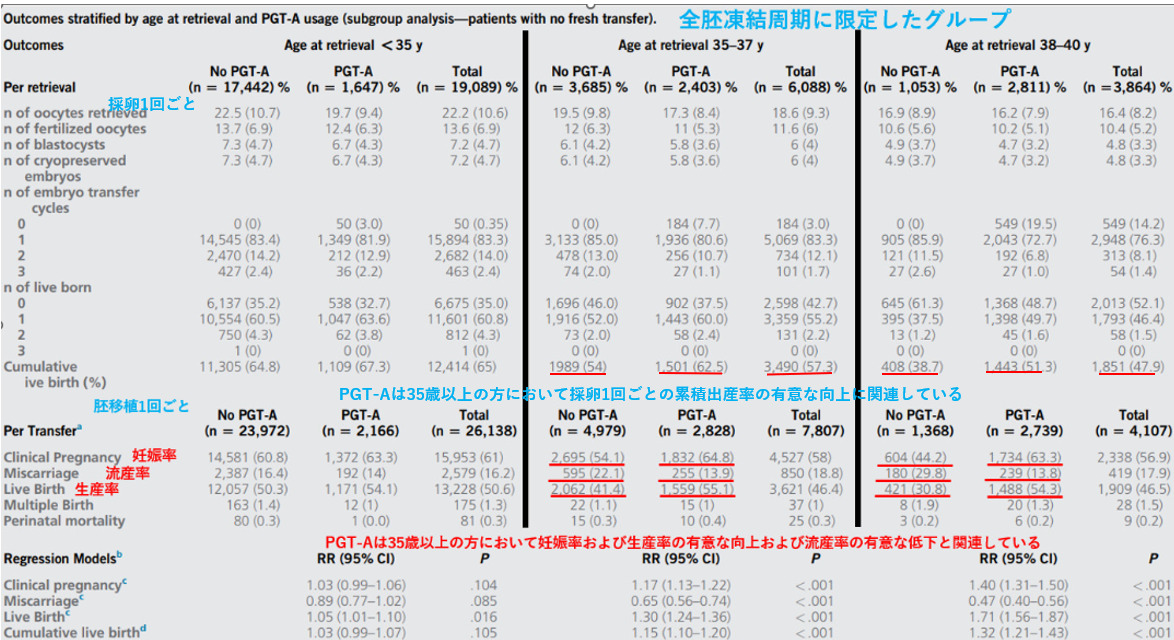

日本では全胚凍結が多数であるため(当院もそうです)、特に注目したいのが、この論文における全胚凍結周期に限定したサブグループ解析です 。

この解析では、PGT-Aは35歳以上の患者様において採卵あたりの累積生児出産率の有意な向上および胚移植当たりの妊娠率および生産率の向上と流産率の低下と関連していることが示されました 。

35歳未満の患者様では、いずれも有意な差は見られませんでした 。

※累積生児出産率は採卵周期で3回までの移植で少なくとも1人を出産した場合とし、PGT-Aで移植可能胚が無い場合は出産が無いものとして算出しています。

この大規模な研究結果は、PGT-Aが特に35歳以上の、そして全胚凍結を行う患者様にとって、生児出産率の向上と流産率の低下に有効な選択肢であることを強く示唆しています 。

私の考えです。

私自身も、この論文が示すように、年齢がPGT-Aの有効性を判断する上で重要な要素であると常々感じておりました。

今回の日本生殖医学会による適用拡大の提言は、このような最新の科学的根拠に基づいたものであり、患者様一人ひとりに合わせた最適な治療を提供するために非常に重要な一歩だと考えております。

菊池レディースクリニックでは、今後も最新の知見に基づき、患者様にとって最善の治療法をご提案してまいります。

院長 菊池 卓

静岡県静岡市の不妊治療専門クリニック、菊池レディースクリニック院長。日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医、特定不妊治療費助成事業指定医療機関。刺激周期を主体としたクリニックと自然周期を主体としたクリニックの2箇所に勤務経験あり。患者様のご希望と体質に応じた治療を行っていきます。