体外受精における生理中の採血:その重要性とホルモン値が示す意味

目次

生理中の採血はなぜするのか

不妊治療の中でも、特に体外受精(IVF)を行う際には、生理中に採血をさせていただきます。この生理中の採血は、卵巣の働きやホルモンバランスを把握し、患者さま一人ひとりに合った最適な治療方針を立てるための大事な判断材料となります。

生理中の採血で具体的にどんなホルモンが調べられていて、それぞれの数値がどんな意味を持つのかを、わかりやすく解説します。

採卵周期における重要性

卵子を採取する採卵周期では、生理2日目から3日目のホルモン値を測定することで、卵巣がどれくらい反応するかを詳しく知ることができます。この検査結果に基づいて、PPOS法やアンタゴニスト法といった最適な卵巣刺激方法や、注射の量を細かく調整していくため、治療の効果を最大限に引き出すために不可欠です。

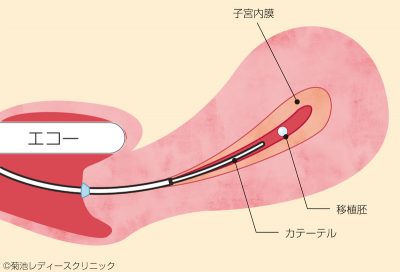

胚移植周期における重要性

凍結した胚を子宮に戻す胚移植周期でも、生理中のホルモン検査は欠かせません。この検査によって、その周期で胚移植が可能かどうか、そしていつ胚移植を行うのが最適かを正確に予測します。

したがって、生理が始まったらできるだけ早く、web予約をしていただくことが、皆様の不妊治療を円滑に進める上で非常に大切です。

生理中の主な採血項目とその意味

ここでは、生理中に測定される代表的なホルモンや因子について解説します。

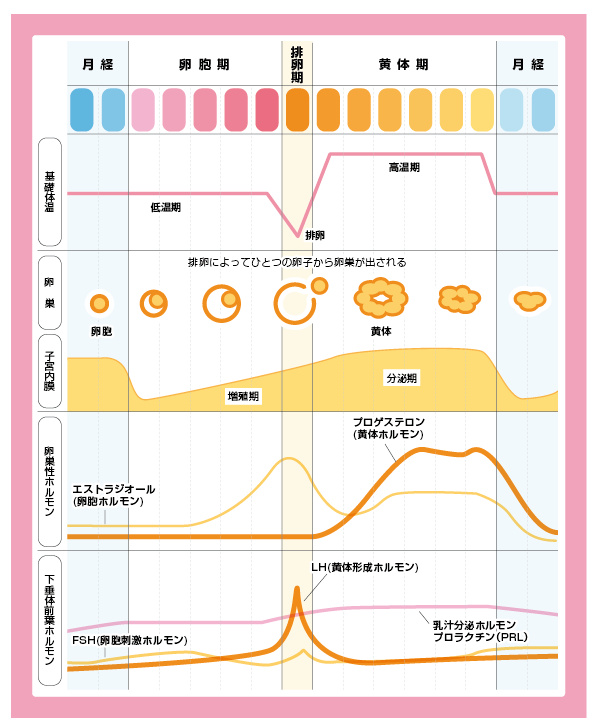

1. LH(黄体形成ホルモン)、FSH(卵胞刺激ホルモン)、エストラジオール(E2)、プロゲステロン

これらのホルモンは、脳下垂体と卵巣の間で相互に作用し、卵胞の発育と排卵をコントロールしています。

LH(黄体形成ホルモン)

脳下垂体から分泌され、排卵を促す働きがあります。生理中のLH値は、投与する注射製剤の種類や卵巣刺激の方法の決定に役立ちます。注射製剤、卵巣刺激の方法は共に複数あります。LHの値は周期ごとに変わるため、最適なものを選択することが重要です。

正常範囲:2~8 mIU/mL 程度(施設により異なる)

LHが10以上ないしLH/FSH比が高い場合: 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の可能性があります。FSHとLHの両方を含むhMG製剤の投与を避け、FSHのみを含むFSH製剤の使用を行います。

低値の場合: 視床下部や下垂体機能不全の可能性があります。hMG製剤の使用を検討します。

FSH(卵胞刺激ホルモン)

脳下垂体から分泌され、卵巣の卵胞の成長を促すホルモンです。生理中のFSH値は、卵巣の予備能(卵子の残り具合)の評価や採卵時の注射の投与量を決定する重要な指標になります。FSHもLHと同様に周期ごとに変わります。

正常範囲:一般的に 2~9 mIU/mL 程度(施設により異なる)

高値の場合:卵巣の働きが低下している可能性があり、脳下垂体が卵巣をより強く刺激しようとしている状態です。

低値の場合:視床下部や下垂体機能不全の可能性があります。

エストラジオール(E2)

卵胞から分泌される女性ホルモンで、卵胞の発育具合を反映します。生理中は基本的に低い値を示します。

正常範囲:20~50 pg/mL 程度(施設により異なる)

高値の場合(80pg/mL以上):前周期の卵胞が残っている(遺残卵胞)可能性や、卵巣機能が低下している可能性があります。PCOSの方も高めに出る傾向にあります。

プロゲステロン

排卵後に分泌される黄体ホルモンで、子宮内膜を妊娠に適した状態に整える役割があります。生理中には非常に低いのが正常です。

高値の場合:出血が本当の「生理」ではなく、不正出血の可能性もあります。排卵が正常に終わっていない、または黄体機能が持続している場合などが考えられます。

補足:このような場合には、出血の性質を見極めるため、医師の判断が必要です。

AMH(抗ミュラー管ホルモン)

卵巣内にどれくらいの卵子が残っているか(卵巣予備能)を示すホルモンで、年齢とともに低下します。AMHの値は、生理周期に左右されにくいため、生理中に限らずいつでも測定が可能です。

高値の場合:多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の可能性があります。また、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)を引き起こしやすくなるため、注意が必要です。

低値の場合:卵巣予備能の低下を示唆します。

こちらのブログもご覧ください

生理中の経腟超音波

採卵周期、移植周期ともに、血液検査とあわせて、生理中に経腟超音波をさせていただくことが多いです。

採卵周期の評価

採卵周期の生理中には、経腟超音波で主に以下の2点を確認します。

・AFC(Antral Follicle Count:胞状卵胞数)の評価:

卵巣内にある2~10mm程度の小さな卵胞の数を数えます。この数が多ければ多いほど、卵巣機能が高いと判断され、卵巣予備能(卵巣がどれくらいの卵子を供給できるかの目安)の重要な指標となります。FSH(卵胞刺激ホルモン)の値と合わせて、卵巣刺激の種類や注射の量を決定するための大切な情報となります。

・遺残卵胞の有無の確認:

遺残卵胞とは、前の周期に排卵せず残ってしまった卵胞のことで、これがあると卵巣刺激が行えません。

移植周期の評価

移植周期の生理中には、主に以下の点を確認します。

子宮内膜の状態:

古い子宮内膜がしっかりと剥がれ落ちて、子宮内膜が十分に薄くなっているかを確認します。これにより、新しい内膜が適切に形成され、胚が着床しやすい環境が整っているかを評価します。

遺残卵胞の有無の確認:

採卵周期と同様に、遺残卵胞がないかどうかも確認します。移植周期においても、移植の妨げになる可能性があるため、慎重に確認します。

まとめ

生理中の採血と超音波検査は、体外受精において「今の子宮と卵巣の状態を知る」ための、非常に重要な最初のステップです。これらのデータを総合的に分析することで、その周期の治療スケジュールや治療方法などを決定します。

採血や生理中の超音波検査が、患者さんにとって決して気持ちの良いものではないことは、私たちもよく理解しております。しかし、皆さんの身体の状態を正確に把握し、より良い治療結果へと繋げるために、これらの検査は不可欠です。

安心して治療に専念できるよう、私たち菊池レディースクリニックが全力でサポートさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

院長 菊池 卓

静岡県静岡市の不妊治療専門クリニック、菊池レディースクリニック院長。日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医、特定不妊治療費助成事業指定医療機関。刺激周期を主体としたクリニックと自然周期を主体としたクリニックの2箇所に勤務経験あり。患者様のご希望と体質に応じた治療を行っていきます。